Teoría/Documentos

Se cumplen 60 años de la Revolución China, el segundo evento más importante en la historia de los explotados después de la revolución ruda de 1917. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Es muy importante explicarlo porque incluso supuestos “marxistas” de esta y aquella época se dejaron llevar por las impresiones y elaboraron interpretaciones erróneas, más aún, estas personas decían que la Revolución China era una muestra de que el marxismo estaba incompleto y que por lo tanto hacia falta revisarlo. Otros, totalmente al contrario, entre ellos algunos “teóricos” de la Cuarta Internacional llegaron a plantear que ¡Mao era un trotskista!

El único que pudo plantear la Revolución China desde un punto de vista marxista-y por lo tanto de manera correcta y verdadera-fue Ted Grant ¿Cómo lo hizo? Como un genuino marxista basándose en la teoría de la revolución permanente planteada por Marx y desarrollada por Trotsky que señalaba que todo proceso revolucionario en un país dependiente en los marcos del sistema imperialista tenía que enfrentar tareas socialistas si deseaba llevar la revolución hasta el final, dicho de otro modo salvo las medidas socialistas, cualquier otro camino llevaría a caer nuevamente bajo el dominio del capital internacional y por lo tanto a traicionar a la revolución.

El mundo salió devastado de la Segunda Guerra Mundial, en los países avanzados y gracias a la posición de los Estados Unidos como potencia hegemónica, combinada con la traición del estalinismo a la revolución en Europa, se crearon las condiciones para un nuevo auge capitalista. Sin embargo, en países coloniales o ex coloniales-atrasados en pocas palabras- las masas estaban dispuestas a luchar debido a que no tienen acceso ni siquiera a esas mínimas concesiones que si se dieron en los países avanzados. Esto explica las revoluciones China, Cubana, Boliviana, coreana, etc. Aquí hablaremos en exclusiva de la Revolución China.

En 1925-27 se da la primera Revolución China la cual es ahogada a sangre y fuego el Kuomitang-partido de la burguesía nacional-encabezado por Chiang Kai Shek. Este partido fue aceptado como un partido simpatizante a la Tercer Internacional después de la muerte de Lenin a pesar de la negativa de León Trotsky. En esta revolución fue aniquilada físicamente la crema y nata de del proletariado chino de tal suerte que los sobrevivientes a esta matanza tuvieron que huir de inmediato al campo, de esta manera es ilegalizado el sindicalismo chino y los restos del partido comunista. Esto no deja otra opción a los miembros de este partido escondidos en el campo más que la lucha a través de la guerra campesina.

El Partido Comunista se convirtió entonces en los hechos en un movimiento armado campesino cuyos jefes militares se autodefinían como marxistas, no hay duda que obraban de buena voluntad y que llevaban acabo una lucha revolucionaria en el campo, no obstante habían perdido la perspectiva de lucha proletaria y ya desde entonces la desdeñaban. Con todo los comunistas eran mil veces mas honestos que el corrupto y asesino régimen del Kuomitang, el cual nunca pudo destruir a la guerrilla de Mao y después, cuando estallo la guerra contra el Japón, no fue capaz de encabezar seriamente una resistencia, de tal modo que cuando la segunda guerra terminó, el régimen nacionalista de China estaba totalmente quebrado.

Una manera de ver a grosso modo el nivel de putrefacción de un régimen es medir el nivel de corrupción en el aparato estatal. El régimen de Chiang Kai Shek se hundía en ésta a tal grado que los recursos para apoyar la contrarrevolución en China provenientes de los Estados Unidos casi en su totalidad no eran invertidos, sino que se lo gastaba en otras cosas el aparato estatal. A diferencia de la revolución de 1925-27 donde los recursos de estados Unidos eran usados en la contrarrevolución ahora se gastaban en parrandas y orgias. Los Estados Unidos solo podían ver como se hundía el aparato estatal chino por sus propias contradicciones sin podes hacer nada para evitarlo.

En el verano de 1949 fue proclamada la República Popular de China, todos los intentos de Mao por constituir un sector burgués fueron inútiles, la lógica de los acontecimientos lo llevó emprender el camino de la reconstrucción por medio del aparato estatal con lo que se fue consolidando un estado obrero deformado, donde la democracia proletaria nunca jugó un papel.

Para bien o para mal, la Revolución China triunfante sólo puede ser explicada debido a la existencia de la URSS. Tomando las bases del socialismo se hubiera podido crear una federación socialista en medio mundo, por el contrario los dirigentes chinos se dedicaron a crear otro “socialismo aislado”, algo aún más absurdo que en el caso de la Unión Soviética. Pero no podían hacer otra cosa. Al haberse retirado durante mucho tiempo-veinte años-los dirigentes del partido comunista chino al campo y aliarse con los campesinos, los dirigentes del movimiento obrero pierden contacto con la clase obrera y por lo tanto con sus intereses, de esta manera pierden toda perspectiva internacionalista. El campesinado es siempre oscilante siempre está con la burguesía o el proletariado pero jamás juega un papel independiente. Así que cuando lucha el campesinado por fuerzas tiene que ir a la ciudad en busca de dirección ya sea en la burguesía o el proletariado. Los estalinistas cambiaron su base del proletariado al campesinado y en ese sentido, el ejército campesino era un agrupamiento bonapartista clásico. Y después se fusionó a un ejército. En el caso chino el campesinado encontró al proletariado pero de una manera bonapartista.

Cuando el campesinado encuentra como dirigente a la burguesía esto da como origen a un proceso capitalista clásico. Cuando es al proletariado tenemos una revolución socialista. En China tenemos una variación peculiar del segundo caso porque la dirigencia no es un partido bolchevique con ideas y propósitos enraizados al proletariado. No es esto lo que ocurre en el movimiento, este tiene una dirección centralizada en forma de partido estalinista que tiene sus raíces en Moscú. Así cuando llega al poder no como un partido Bolchevique enraizado en el proletariado sino maniobrando entre las clases.

Debido a la dirigencia de los estalinistas la china “comunista” sólo podría tener una dirección hacia un estado obrero deformado, en el cual Mao vería como modelo a Rusia y por lo tanto no permitiría la democracia obrera, condición necesaria para tener un estado obrero sano.

La ausencia de democracia obrera es lo que ha permitido a la actual dirección del PC Chino efectuar un giro al capitalismo, esperemos que el proletariado sepa rescatar su tradición revolucionaria y se levante como un huracán irresistible. Con estas bases y ese numero y ese peso a nivel mundial la siguiente Revolución China será mundial.

El pasado sábado 4 de abril, Militante visitó a compañeros de la colonia “La loma”, ellos son militantes del PRD y gracias a una compañera (también militante del PRD) se logró hacer el contacto. La iniciativa de discusión surge con los compañeros debido a sus experiencias en el seno del PRD; sólo son usados para llevar la candidatura de algún contendiente y son desechados al término de la elección. Los compañeros buscan una alternativa a lo que les ofrece el partido que desgraciadamente esta infiltrado por los chuchos y están deseosos de recuperar y hacer valer aquellos ideales y principios que dieron origen al PRD y siguen aún vigentes.

En la reunión se les presentó el video del aniversario de la Tendencia Marxista Militante, y nuestro periódico que fueron muy bien recibidos. Posteriormente se llevó acabo una discusión de nuestras ideas, los compañeros están consientes de los movimientos que se han llevado a cabo en nuestro país, como lo fue el de 1910-1921; pusieron de manifiesto los ideales de Zapata y Villa que eran buenas aspiraciones pero que no fueron concretadas por la falta de teoría, fue puesto de manifiesto por nuestra parte, también.

Los compañeros quedaron muy contentos con nuestra visita y se les propuso participar en la marcha del 1 de mayo.

Este mes se cumplen 90 años del asesinato del Caudillo del Sur a manos de los hombres de Jesús Guajardo en la hacienda de Chimeca, Morelos..

El asesinato de Emiliano Zapata representó un duro golpe para el movimiento agrario en el procesó de la Revolución Mexicana que se había gestado por las infrahumanas condiciones de vida de obreros y campesinos, que bajo el régimen de Díaz no tenían ninguna esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Aunque hay que señalar que incluso el propio asesinato de Zapata se desarrolla por el aislamiento bajo el cual el Ejercito Libertador del Sur se encontraba, pues para 1919 su rango de acción se limitaba a algunos municipios del Estado de Morelos mientras que en 1911 su radio se extendía hasta Xochimilco y la zona norte de Guerrero.

El llamado de Francisco I. Madero a la insurrección armada para el día 20 de noviembre de 1910 es atendida por alrededor de 300 hombres. En Puebla la insurrección maderista encabezada por Aquiles Serdán había sido descubierta el 18 de noviembre con lo cual el maderismo estaba descabezado en el sur del país. En Morelos la insurrección comenzó a finales de 1910 encabezada por Genovevo de la O con alrededor de 25 pero un sólo rifle. Zapata quien ya había encabezado algunos conflictos locales en Anenecuilco, se levanta junto con Pablo Torres Burgos hasta febrero de 1911 pues esperaba aglutinar a una mayor cantidad de campesinos, bajo el Plan de San Luis.

El desarrollo del movimiento zapatista durante los primeros años de la Revolución había siempre en acenso pero esto no sólo se debía a las características personales de Zapata sino a las condiciones históricas bajo las cuales se desarrolla el movimiento revolucionario. La razón fundamental por la cual, tanto Zapata como Villa, fueron quienes encabezaron el movimiento agrario se debió a la ausencia de una organización que fuera capaz de aglutinar las fuerzas en el sentido de proponer un programa anticapitalista. En este contexto poco a poco los acontecimientos políticos, especialmente la derrota de la División del Norte en 1915, fueron debilitando y aislando al movimiento.

Antes de 1909, año en que se funda el Partido Anti-reeleccionista con el cual Madero se lanza a la presidencia, el único partido de oposición había sido del Partido Liberal Mexicano encabezado por Ricardo Flores Magón, que para 1910 estaba disperso por causa de los ataques perpetuados por el gobierno de Díaz.

El gobierno de Madero, como cualquier gobierno burgués, era incapaz de satisfacer las demandas de los campesino e indígenas quienes creían sinceramente en el, pues veían en su programa una buena intención. Pero como dice el dicho “el camino al infierno esta lleno de buenas intenciones”, Madero más que buscar una verdadera transformación de la sociedad solo pretendía una apertura democrática, es decir solo buscaba que la burguesía nacional a la que el pertenecía pudiera entrar a administrar el Estado a favor de sus intereses. Zapata se percato de esto y promulga el Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1911 donde su principal consigna fue la de desconocer el gobierno maderista.

El Plan de Ayala refleja en gran medida la influencia política que esta tenía del magonismo, incluso la consigna Tierra y Libertad fue una consigna elaborada por los hermanos Flores Magón. Lo cual tampoco ofrecía una alternativa real a los campesinos y explotados del campo pues la distribución de las tierras sólo traería a la larga la formación de un grupo terrateniente local, o mejor dicho sólo se transferirían las tierras de dueño sin terminar con la causa de la miseria de los campesinos. Bajo el capitalismo tanto los campesinos como trabajadores son explotados en beneficio de una pequeña minoría, la cual saca jugosas ganancias del sudor y sangre de estos. Las contradicciones del capitalismo llegan a tal grado que hay ejemplos de plantíos donde se prefiere dejar que la cosecha se desperdicie por representar esto un costo menor que su cosecha, y esto sucede no en las grandes propiendas de tierra completamente tecnificadas sino en Estados como Tabasco, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Esto sólo puede ser transformado bajo un gobierno obrero, donde las tierras sean expropiadas por este y sean puestas bajo el control democrático de los campesinos, donde la producción agraria se realice en función de las necesidades sociales.

A 90 años del asesinato de Zapata reivindiquemos un programa que realmente ofrezca alternativas a los trabajadores del campo, pues bajo el capitalismo la única salida es el socialismo.

“Por la unidad de obreros y campesinos”

“Por un programa socialista para el campo y la ciudad”

La castración científica y política de un revolucionario

En el Museo del Papalote se está presentando una exposición llamada Einstein, esta exposición ha tenido una gran propaganda incluso en barrios obreros y el interés de la clase trabajadora en la ciencia no se ha hecho esperar, en particular, podemos constatar que las masas tienen un gran interés en aprender sobre la Teoría de la Relatividad e incluso, sobre la vida de este gran científico y revolucionario: Albert Einstein.

En el Museo del Papalote se está presentando una exposición llamada Einstein, esta exposición ha tenido una gran propaganda incluso en barrios obreros y el interés de la clase trabajadora en la ciencia no se ha hecho esperar, en particular, podemos constatar que las masas tienen un gran interés en aprender sobre la Teoría de la Relatividad e incluso, sobre la vida de este gran científico y revolucionario: Albert Einstein.

Sin el afán de desanimar al lector, debemos decir que la exposición es pobre en relación con los objetivos que se plantea la misma. Las alas cuentan con muy poco material didáctico y la información más relevante se encuentra en grandes carteles escritos en inglés (hay traducciones al castellano, sin embargo no todas las mamparas tienen traducción y ésta es mucho más pequeña y mucho menos llamativa). El precio que se cobra por la entrada a esta exposición es más que suficiente para haber puesto también carteles en castellano; igualmente hacen falta más experimentos, los cuales también serían fácilmente cubiertos con los costos del boleto.

Las explicaciones que se dan en la exposición son más bien parecidas a las que se imparten en un aula universitaria, no propiamente para elevar el conocimiento científico de las masas. En el mejor de los casos, bastantes de los profesores universitarios se la pasan encerrados en sus oficinas en las universidades escribiendo “papers” que en no poco casos son otra cosa más que refritos de ideas ya planteadas por alguien más y éstas, al igual que en el museo, se redactan solamente en inglés. Como ven, la exposición está hecha de acuerdo a la psicología de la mayoría de los profesores universitarios: obscura e inteligible para un trabajador promedio. Este es un botón de muestra del actual estado del desarrollo de la ciencia.

Las explicaciones que se dan en la exposición son más bien parecidas a las que se imparten en un aula universitaria, no propiamente para elevar el conocimiento científico de las masas. En el mejor de los casos, bastantes de los profesores universitarios se la pasan encerrados en sus oficinas en las universidades escribiendo “papers” que en no poco casos son otra cosa más que refritos de ideas ya planteadas por alguien más y éstas, al igual que en el museo, se redactan solamente en inglés. Como ven, la exposición está hecha de acuerdo a la psicología de la mayoría de los profesores universitarios: obscura e inteligible para un trabajador promedio. Este es un botón de muestra del actual estado del desarrollo de la ciencia.

La exposición empieza con muy breves notas biográficas de Albert Einstein; posteriormente sin ningún puente, se pasa a presentar algunos aspectos técnicos de la Teoría de la Relatividad, para terminar hablando de agujeros negros. Tal y como dijimos arriba, esta exposición tiene la completa psicología de un profesor universitario, la exposición tiene sin duda el sello del eclecticismo que los marxistas tanto criticamos:

En simple castellano a esto se le llama eclecticismo. Engels, en su polémica con Dühring (antepasado espiritual de Dieterich), se refería a los escritos de aquel como a “una sopa boba de eclecticismo”. Pero, comparados con los libros de Dieterich, los escritos de Dühring eran una mina de oro de sabiduría. El eclecticismo siempre ha sido popular en las universidades, y nunca más que en estos momentos. El nivel de la vida intelectual en la actualidad es incluso más pobre de lo que lo fue en el pasado —al menos en las ciencias sociales—. La mayoría de la filosofía burguesa moderna no merece siquiera la pena ser leída. El sinsentido posmodernista (que ha dejado su marca indeleble en el pensamiento de Dieterich) refleja la desesperación de los intelectuales burgueses en el periodo de decadencia senil del capitalismo. (Alan Woods, Reformismo o Revolución, Fundación Federico Engels)

La tercera y última parte de la exposición, trata de convencernos del “pacifismo” de Einstein. Se puede tapar el sol con el pulgar sin que éste deje de iluminar la Tierra; de la misma manera estos señores buscan tapar a Einstein con cartelitos e historietas de un Einstein “pacifista”. Nada de eso. Ni siquiera en sus propios carteles son capaces de ocultar la verdad. En estos mismos carteles se pueden leer algunos documentos del FBI donde Einstein financiaba a más de treinta organizaciones comunistas y anarquistas. Lo que buscaban hacer con Einstein estos señores es exactamente lo que San Pablo y demás curas hicieron con el cristianismo primitivo: quitarles totalmente todo su contenido revolucionario.

El cristianismo comenzó como un movimiento revolucionario de los pobres y oprimidos en el periodo de decadencia del imperio romano. Hace 2.000 años los primeros cristianos organizaron un movimiento de masas de los sectores más pobres y oprimidos de la sociedad. No es sorprendente que los romanos acusaran a los cristianos de ser un movimiento de esclavos y de mujeres. Los cristianos primitivos fueron comunistas, como se desprende de Los Hechos de los Apóstoles. El propio Cristo se movía entre los pobres y desposeídos y atacaba con frecuencia a los ricos. No es casual que su primer acto al entrar en Jerusalén fuera echar del Templo a los mercaderes. Dijo también que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Reino de Dios. La Biblia está plagada de expresiones como ésta (Íbidem).

Lo que esta gente busca es castrar el contenido revolucionario de Einstein, tanto como persona, así como el de la Teoría Especial de la Relatividad, tal y como lo explica Lenin al inicio de El Estado y la Revolución:

Ocurre hoy con la doctrina de Marx lo que ha solido ocurrir en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para "consolar" y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndola.

En semejante "arreglo" del marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. Olvidan, relegan a un segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta doctrina, su espíritu revolucionario. Hacen pasar a primer plano, ensalzan lo que es, o parece ser aceptable para la burguesía. Todos los socialchovinistas son hoy—¡bromas aparte!—"marxistas". Y cada vez con mayor frecuencia los sabios burgueses alemanes, que ayer todavía eran especialistas en pulverizar el marxismo, hablan hoy ¡de un Marx "nacional-alemán" que, según ellos, educó estas asociaciones obreras tan magníficamente organizadas para llevar a cabo la guerra de rapiña!

Desafortunadamente, nosotros los marxistas no tenemos materiales para realizar la exposición; sin embargo, debemos mencionar algunos de los lineamientos bajo los cuales nosotros la habríamos realizado:

- Realización de experimentos para explicar el principio de equivalencia de la relatividad general utilizando un ascensor donde la gente pueda apreciar el principio de equivalencia.

- No sólo eso, se puede usar incluso un bungee y una cámara para apreciar que dos cuerpos en caída libre se mantienen cayendo a la misma aceleración de la gravedad de igual manera que en un campo acelerado como un elevador, esto es verdad localmente. Esto será demasiado interesante para los jóvenes e intrépidos.

- Hacer un experimento en el que se explique la equivalencia entre la masa inercial y la gravitatoria, por ejemplo, Luis de la Peña en su libro Albert Einstein: Navegante solitario, presenta un experimento que sirve para demostrar la igualdad cuantitativa entre la masa inercial y gravitatoria. Pondremos la explicación del experimento y su diagrama tal cual aparece en el libro arriba mencionado.

- Ser fieles verdaderamente a la política que formalmente integran los postulados del Museo del Papalote: “Toca, juega y aprende”. Sacar de los aparadores copias de libros, notas y premios de Einstein para que todos puedan echarle un ojo a su primer libro de geometría, a su premio Nobel, a las últimas notas que escribió en el lecho de muerte; un “cuaderno de Einstein” en el que se permitiera a los asistentes escribir ecuaciones, dibujos o lo que se les ocurriera con respecto a la exposición.

- Abandonar radicalmente las interpretaciones idealistas de la Teoría de la Relatividad con las que el propio Einstein estaba en desacuerdo.

La lucha por el socialismo comienza con la batalla por la expropiación del poder político y económico de la clase dominante por parte de la clase trabajadora. Pero éste es sólo el principio. La salvación y el desarrollo de la humanidad dependen de la emancipación del propio ser humano. Esto quiere decir entre otras cosas, que es necesario que la mayoría (es decir, nosotros los trabajadores) asimilemos todo el bagaje histórico, científico y cultural que tanto sudor y sangre nos ha costado y que tan pocas personas han podido disfrutar. La exposición de Einstein es un esfuerzo valioso para que los trabajadores continuemos con nuestra ardua tarea de aprender cómo funciona el Universo; bajo el capitalismo no existirá en lo general exposiciones que nos sirvan más y que se adecuen más a nuestra necesidad de aprender y conocer. Los museos, al igual que la educación escolarizada, se basan en un método didáctico y pedagógico en excelencia enciclopédico (la acumulación de información) y no formativo. Sólo bajo un gobierno obrero, estas exposiciones se multiplicarán por mil en lo cuantitativo y en lo cualitativo y erradicaremos toda la lacra intelectual a la que nos somete el capitalismo.

Apéndice del artículo

Aparato para demostrar el principio de equivalencia*

La figura ilustra un aparato sencillo que permite demostrar el principio de equivalencia de Einstein. El aparato está construido como sigue:

Aparato para mostrar el principio de equivalencia

Una esfera transparente de plástico rígido contiene una taza en la que puede asentarse una bola de bronce. Esta bola se halla unida por un hilo delgado de nylon a un resorte débil, detenido de un palo de escoba de metro y medio de longitud aproximadamente. El resorte no es lo suficientemente fuerte como para recolocar a la bola de bronce cuando se le saca de su asiento.

¿Cómo se puede usar este instrumento casero para demostrar el principio de equivalencia?

RESPUESTA. Tomándolo del palo, elevar el aparato verticalmente hasta que toque el techo de la habitación; dejarlo deslizarse libremente entre las manos (que sólo lo guían para evitar aporrear a los amigos). Cuando el aparato cae, la esfera grande de plástico y la bola están igualmente aceleradas y no hay fuerza gravitacional debido al principio de equivalencia; así, la pequeña tensión del resorte es ahora suficiente para jalar la bola y colocarla en la taza.

Esta "versión einsteiniana" de un juguete infantil fue ideada por Eric Rogers y su esposa, quienes se lo obsequiaron a Einstein en ocasión de su 76 aniversario, días antes de su muerte.

*Tomado de la biblioteca digital del ILCE.

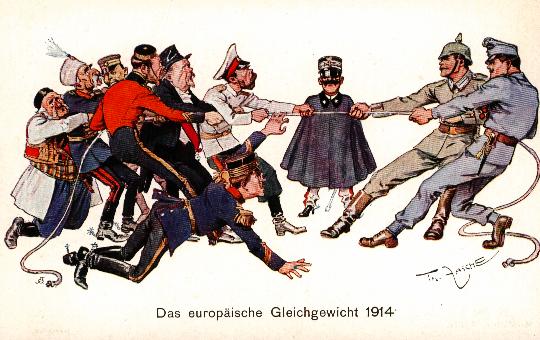

Hace noventa años los representantes de las potencias imperialistas vencedoras se reunieron en París para determinar el destino del mundo entero. El Tratado de Versalles formalmente terminó con el estado de guerra entre Alemania y las potencias Aliadas (también conocidas como la Entente). Costó seis meses de disputa en la Conferencia de Paz de París concluir el tratado de paz. Finalmente se firmó el 28 de junio de 1919, exactamente cinco años después del asesinato del Archiduque Francisco Fernando.

Hace noventa años los representantes de las potencias imperialistas vencedoras se reunieron en París para determinar el destino del mundo entero. El Tratado de Versalles formalmente terminó con el estado de guerra entre Alemania y las potencias Aliadas (también conocidas como la Entente). Costó seis meses de disputa en la Conferencia de Paz de París concluir el tratado de paz. Finalmente se firmó el 28 de junio de 1919, exactamente cinco años después del asesinato del Archiduque Francisco Fernando.

El Tratado de Versalles fue uno de los tratados más escandalosos y agresivo de la historia. Fue un acto flagrante de saqueo perpetrado por una banda de ladrones contra una Alemania indefensa, postrada y sangrante. Entre sus numerosas cláusulas se requería a Alemania y sus aliados aceptar toda la responsabilidad de la guerra y, bajo los términos de los artículos 231-248, desarmarse, hacer concesiones territoriales sustanciales y pagar las reparaciones de las potencias de la Entente.

Los hechos de Versalles son muy ilustrativos porque revelan el funcionamiento interno de la diplomacia imperialista, la cruda realidad del poder político y los intereses materiales que se esconden detrás de las floridas frases sobre Libertad, Humanitarismo, Pacifismo y Democracia. En el secreto de la sala de negociaciones, los líderes del "mundo civilizado" regatean como comerciantes en un mercado medieval, así es como se dividen Europa y el mundo entero en esferas de intereses. Este hecho preparó la base para conflictos posteriores que llevaron directamente a la Segunda Guerra Mundial.

La revolución alemana

El combate real había terminado con el armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918. Lo que obligó al Estado Mayor alemán a poner fin a las hostilidades fue el estallido de la revolución alemana. Después de cuatro horas de horrible carnicería, todo en el Frente Occidental, el ejército alemán desgastado por la guerra comenzó a desintegrarse. La disciplina se rompió, los soldados se negaban a obedecer a sus oficiales y las deserciones se habían convertido en una epidemia.

El motín más serio tuvo lugar entre los marineros, tradicionalmente el sector más combativo y proletario de las fuerzas armadas. En noviembre de 1918 la flota de Alta Mar alemana se amotinó debido al rumor de que los barcos, y sus tripulaciones, iban a ser sacrificadas en la batalla con las armadas conjuntas británica y norteamericana. Los marineros alemanes se amotinaron y se fueron a tierra para unirse a los trabajadores revolucionarios en Kiel y otras ciudades.

En el momento de la verdad, el poderoso imperio alemán colapsó como un castillo de naipes. Los trabajadores y marineros establecieron el Consejo Obrero de Kiel, el equivalente a los soviets rusos. El 4 de noviembre, Kiel estaba en manos de los amotinados que arrestaron a los oficiales y los desarmaron. Delegaciones de trabajadores y marineros fueron a los otros puertos: Hamburgo, Wilhelshaven, Rostok, Luebeck, Brubsbuttel, Cuxhaven, Rundesberg, Bremerhaven, Warnenberg y Greeestemunde. No se permitía entrar a ningún barco a puerto a menos que llevara la bandera roja.

La casta de oficiales estaba impotente, el Estado estaba suspendido en medio del aire y el poder estaba en la calle esperando que alguien lo recogiera. La clase dominante alemana inmediatamente comprendió que la resistencia era imposible. En su lugar, decidieron deshacerse del káiser y basarse en los dirigentes socialdemócratas como el único baluarte que quedaba del "orden". El Estado Mayor alemán preparó un golpe palaciego, el káiser fue puesto en un tren camino de Holanda.

La clase dominante alemana era consciente de que el principal peligro estaba en el frente interno. Se hizo un intento poco entusiasta de entregar el poder al príncipe Max. Sin embargo, el poder real estaba en manos de los Consejos Obreros. Para evitar que los trabajadores establecieran un gobierno revolucionario, el Estado Mayor alemán pidió los servicios del ala de derechas socialdemócrata, Gustav Noske, que fue a Kiel para tomar el control de la situación y desviar a los trabajadores y marineros revolucionarios hacia canales "seguros" (es decir burgueses). Los ladrones imperialistas reunidos en París estaban igualmente alarmados porque toda la historia demuestra que la revolución es contagiosa.

Comienzan las conversaciones

Las negociaciones entre las potencias aliadas comenzaron el 18 de enero de 1919 en los lujos alrededores del Salón de l'Horloge en el Ministerio de Exteriores francés, en el Quai d'Orsay en París. Para empezar en las negociaciones había no menos de 70 delegados de 27 países. Todos tenían su propia agenda y todos exigían un pedazo del pastel. Sin embargo, había dos ausentes importantes: las potencias derrotadas: Alemania, Austria y Hungría, que fueron excluidas de las negociaciones.

En realidad, la conferencia fue un fraude. La mayoría de los 70 delegados no tenían absolutamente nada que decir en el proceso que ya estaba determinado por un puñado de grandes potencias: Gran Bretaña, Francia y EEUU. Las naciones más pequeñas se comportaron como los parientes pobres que tazón en mano, en la puerta de un rico, esperan recibir algo por su paciencia y buen comportamiento hasta marzo de 1919, los asuntos reales estuvieron dirigidos por el llamado Consejo de los Diez, formado por las cinco naciones vencedoras: EEUU, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón.

No obstante, como se demostró incluso este organismo era inconveniente para las grandes potencias. El ascenso del poder asiático del imperialismo japonés ya había puesto sus ojos en una nueva expansión hacia China, que lo que provocaba un conflicto directo con las ambiciones de EEUU y Gran Bretaña. Los japoneses intentaron insertar una cláusula prescribiendo la discriminación sobre la base de la raza o nacionalidad, pero fue rechazada, en particular por Australia. Japón y otros abandonaron la reunión y sólo quedaron los cuatro grandes.

Italia, el más pequeño y débil, había entrado en la guerra tarde y jugó un papel muy minoritario. Pero ahora hacía mucho ruido con sus pretensiones territoriales de Fiume. Como es habitual, cuando un perro pequeño hace demasiado ruido y molesta a los grandes, estos últimos gruñen y muestran los dientes, entonces el primero huye con el rabo entre las piernas. Cuando se rechazaron estas pretensiones, el primer ministro italiano, Vittorio Orlando, indignado abandonó las negociaciones (sólo regresó para la firma de junio).

El proceso estuvo totalmente dominado por los líderes de los "tres grandes": Gran Bretaña, Francia y EEUU. David Lloyd George, Georges Clemenceau y el presidente estadounidense, Woodrow, éstos fueron los que decidieron todo. Las condiciones finales estuvieron determinadas por estos hombres y los intereses que representaban. Sin embargo, fue virtualmente imposible para ellos decidir una posición común porque sus objetivos bélicos chocaban entre sí. El resultado fue un compromiso chapucero que no satisfizo a nadie y que preparó el camino para nuevas explosiones.

Consecuencias para Alemania

El 29 de abril la delegación alemana bajo la dirección del ministro de exteriores Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau llegó a Versalles. Parece que ingenuamente esperaban ser invitados a la conferencia para algún tipo de negociaciones. Después de todo, tras la derrota de Francia en las Guerras Napoleónicas, el francés Tallyrand fue invitado a participar en el Congreso de Viena, donde utilizó sus considerables habilidades para sacar algunas concesiones para Francia. ¡Pero no era 1815!

El 29 de abril la delegación alemana bajo la dirección del ministro de exteriores Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau llegó a Versalles. Parece que ingenuamente esperaban ser invitados a la conferencia para algún tipo de negociaciones. Después de todo, tras la derrota de Francia en las Guerras Napoleónicas, el francés Tallyrand fue invitado a participar en el Congreso de Viena, donde utilizó sus considerables habilidades para sacar algunas concesiones para Francia. ¡Pero no era 1815!

Los representantes alemanes fueron sistemáticamente humillados antes de entrar en el salón, donde por primera vez se enfrentaron a la expresión pétrea de los vencedores. Se leyeron los términos del tratado. No hubo discusión, ni siquiera se permitieron las preguntas. El 7 de mayo cuando se enfrentaron a las condiciones dictadas por los vencedores, incluida la llamada "Cláusula de culpabilidad de la guerra", el ministro de exteriores Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau replicó a Clemenceau, Wilson y Lloyd George: "Sabemos toda la carga de odio a la que nos enfrentamos aquí. Nos exigís que confesemos que somos la única parte culpable de la guerra, esa confesión de mi boca sería una mentira".

Estas protestas no eran inútiles. Los alemanes tuvieron que beber la taza de la humillación hasta las últimas heces. Después, se retiraron de los procedimientos del Tratado de Versalles, un gesto inútil y desesperado. En vano el gobierno alemán hizo una protesta contra lo que consideraba exigencias injustas y una "violación del honor". En un acto teatral, el recién elegido canciller socialdemócrata, Philipp Scheidemann, se negó a firmar el tratado y dimitió. En un discurso apasionado ante la Asamblea Nacional el 12 de marzo de 1919 calificó el tratado de "plan homicida" y exclamó: "¿Qué la mano que intenta ponernos cadenas como éstas se marchite? El tratado es inaceptable".

Pero sólo era retórica vacía. Alemania fue desarmada, el ejército debía disolverse y los aliados se preparaban para avanzar. Era una situación insostenible. La Asamblea Nacional votó a favor de firmar el tratado por 237 votos a favor y 138 en contra, con 5 abstenciones. El ministro de exteriores Hermann Müller y Johannes Bell viajaron a Versalles para firmar el tratado en nombre de Alemania. El tratado fue firmado el 28 de junio de 1919 y ratificado por la Asamblea Nacional el 9 de julio de 1919 con 209 votos a favor y 116 en contra.

Este es el origen de la leyenda negra de la "puñalada en la espalda". Los nacionalistas de derechas y ex - líderes militares comenzaron a culpar a los políticos de Weimar, socialistas, comunistas y a los judíos por la supuesta traición nacional de Alemania. Los Criminales de Noviembre y la recién formada República de Weimar fueron responsabilizados de la derrota. Esta fue la melodía que los nazis y otros nacionalistas de derechas tocarían continuamente en el siguiente período, culpar a los extranjeros, a los judíos y "traidores" por las miserias y sufrimientos del pueblo alemán.

Los objetivos bélicos de Francia

De los tres grandes el más beligerante fue Francia, que había perdido más que Gran Bretaña y EEUU: aproximadamente 1,5 millones de soldados y se calcula que 400.000 civiles. Una parte importante del frente occidental se había luchando en territorio francés. Ahora la clase dominante francesa quería venganza. La prensa azuzaba a la opinión pública con un frenético chovinismo anti-alemán y el primer ministro Georges Clemenceau era implacable.

Clemenceau estaba decidido a mutilar militar, política y económicamente a Alemania, para que nunca más pudiera invadir Francia. Naturalmente quería recuperar el territorio rico e industrial de Alsacia-Lorraine, que había sido arrebatado a Francia por Alemania en la Guerra Franco-Prusiana de 1870-1871. Pero el Estado Mayor francés quería ir más allá: anhelaban tener Rhineland, que siembre habían considerado como la frontera "natural" de Francia con Alemania.

Los objetivos bélicos de Gran Bretaña eran diferentes porque sus intereses no eran los de Francia. El astuto primer ministro británico, Lloyd George, apoyaba las reparaciones pero menos que Francia. Quería desangrar a Alemania en interés del capitalismo británico y reducir su poder económico y militar. Pero no quería destruir totalmente a Alemania. Era bien consciente de que si Francia conseguía su objetivo, se podría convertir en la fuerza más poderosa del continente y la correlación de fuerzas en Europa se alteraría. Eso no convenía al imperialismo británico que quería mantener a Alemania frente a Francia y mantener a ambos en jaque.

Aparte de estas consideraciones estratégicas, también estaban los intereses económicos británicos. Antes de la guerra, Alemania había sido el principal competidor de Gran Bretaña, pero también su mayor socio comercial y, por tanto, la propuesta francesa de destruir la industria alemana no convenía a los intereses a largo plazo del capitalismo británico. No obstante, la perspectiva de saquear a una derrotada Alemania también era algo difícil de resistir. Así que Lloyd George quería aumentar la parte de las reparaciones alemanas de Gran Bretaña exigiendo una compensación por el gran número de viudas, huérfanos y mutilados incapacitados para trabajar debido a las heridas, provocados por la guerra.

Siempre el supremo oportunista político de Lloyd George apoyó la consigna "colgar al káiser" para contentar a su población y ganar votos en casa. Lloyd George estaba irritado por el supuesto idealismo de Woodrow Wilson. Los británicos y los franceses apoyaron tratados secretos y bloqueos navales a los que se oponía Wilson. En particular, la propuesta del presidente norteamericano de "autodeterminación" no gustaba a Lloyd George. Los imperialistas británicos, como los franceses, querían preservar su imperio. Si la idea de la autodeterminación era aplicable a Europa (Checoslovaquia, Yugoslavia), ¡por qué no debería ser aplicable a las colonias británicas y francesas?

Los líderes de Europa no se dejaban enloquecer por las ideas de Wilson. Tenían la suficiente experiencia para leer entre líneas y distinguir entre realidad y ficción. Podían ver que detrás de la cortina de humo del idealismo había intereses muy sólidos. Sabían que el ascendente poder de EEUU estaba estirando sus músculos y que llegaría el día en que pondría a prueba su fuerza contra ellos. La lucha mundial por los mercados les enfrentaría, como había sucedido con Alemania.

Detrás de las bonitas palabras sobre la autodeterminación estaba la amenaza de romper los viejos imperios europeos en beneficio de EEUU. Ahora por primera vez este país interfería en los asuntos internos de Europa y tomaba partido por Alemania contra Gran Bretaña y Francia. ¿Qué sabían los norteamericanos sobre la guerra? Habían llegado en el último minuto y cambiado la correlación de fuerzas contra Alemania. Pero no habían sacrificado lo mismo que Francia y Gran Bretaña. No habían invadido su territorio, no habían bombardeado y destruido sus ciudades. ¡Y nos quieren dar lecciones sobre justicia y humanidad! ¡Eso es intolerable!

Los objetivos bélicos de EEUU

EEUU se estaba convirtiendo en la nación más poderosa sobre el planeta. Ya se había embarcado en su carrera de expansión imperialista con sus guerras con México, pero el proceso experimentó un salto cualitativo con la guerra con España, la ocupación de Cuba y Filipinas a finales del siglo XIX. Sin embargo, siendo un enorme país con un enorme mercado interno, un sector de la burguesía estadounidense y un gran sector de la pequeña burguesía seguían inclinados hacia el aislacionismo.

Existía un poderoso sentimiento anti-intervencionista antes y después de que EEUU entrasen en la guerra en abril de 1917. Cuando terminó la guerra, muchos norteamericanos estaban entusiasmados por librarse de los asuntos europeos tan rápidamente como fuese posible. EEUU adoptó una posición más conciliadora con relación a la cuestión de las reparaciones alemanas, lo que les llevó a enfrentarse con los británicos y en particular con los imperialistas franceses.

En medio de los escombros ensangrentados de Europa, muchos miraban al gigante trasatlántico en busca de algún signo de esperanza. La retórica confusa pacifista y democrática de Woodrow Wilson tocó la fibra de los corazones y las mentes de millones de personas en Europa cansada de la guerra, particularmente en los países derrotados y en las pequeñas naciones que luchaban por hacerse valer. Así que, al principio, Wilson fue considerado un héroe, muy parecido a Barak Obama en la actualidad.

La similitud entre sus discursos es asombrosa: una combinación de frases altisonantes, idealismo y populismo que suena muy bien y están totalmente vacíos de contenido real. Cuando llegó por primera vez a Europa, Wilson fue recibido por enormes multitudes que le vitoreaban. Pero este entusiasmo no duró mucho. Detrás de las maravillosas frases estaban los mismos viejos intereses de las grandes potencias y las sórdidas intrigas diplomáticas continuaron como siempre.

Incluso antes del final de la guerra, Woodrow Wilson planteó sus Catorce Puntos que presentó en su discurso en la Conferencia de Paz de París. Es interesante especular hasta que punto Wilson creía en su propia retórica. Parecía ser sólo un académico provinciano con una mentalidad estrecha y formalista coloreada con una gran dosis de sentimentalismo y moralina cristiana. Su manera de hablar, que se parecía a un pequeño predicador, tenía el mismo efecto en los oídos del curtido Clemenceau y del risueño cínico Lloyd George que el taladro de un dentista.

Al principio escucharon en silencio como les hablaba sobre la necesidad de la moralidad en los asuntos mundiales, de la justicia y la humanidad para los enemigos derrotados y del derecho de autodeterminación para las pequeñas naciones. No sabían quién era Wilson, pero sí sabían que EEUU era el país que tenía el destino de Europa en la palma de la mano y, por tanto, se tragaron su orgullo y contuvieron su indignación, limitándose a comentarios irónicos en los pasillos.

EEUU quería la paz y la estabilidad en Europa para garantizar el éxito de las futuras oportunidades comerciales y recoger con esperanza algunas de las enormes deudas que habían contraído los europeos. La destrucción la vida económica de Alemania no entraba en estos planes. La mayoría de las reparaciones irían a Francia, Gran Bretaña y Bélgica. EEUU podía ser magnánimo con los alemanes, ¡no tenían que reconstruir sus ciudades y pueblos destruidos!

En EEUU la desilusión con la guerra provocó una reacción contra Wilson. Los aislacionistas, encabezados por Henry Cabot Lodge, lanzaron una ofensiva en el Senado contra el tratado que votó contra su ratificación. Como un hombre viejo, enfermo y amargado, Wilson se negó a apoyar el tratado con las reservas impuestas por el Senado. Murió poco después, el sucesor de Wilson, Warren G. Harding, continuó la oposición norteamericana a la Liga de las Naciones. Su administración después colapsó en medio de un escándalo de corrupción sin precedentes.

Las reparaciones

Los términos del tratado en realidad eran draconianos. La mayor parte del tratado establecía las reparaciones que Alemania pagaría a los Aliados. La cuantía total de las reparaciones de guerra exigían a Alemania la asombrosa cantidad de 226.000 millones de reichsmarks en oro. Era una cantidad imposible de pagar para Alemania, un hecho que más tarde fue tácitamente aceptado por una Comisión de Reparaciones Inter-Aliadas. En 1921 se redujo a 132.000 reichsmarks, aún así, esa cifra era una ruina para Alemania.

Las reparaciones se pagaron de varias formas, incluido carbón, acero, productos agrícolas e incluso propiedad intelectual (por ejemplo la patente de la aspirina) y, en una parte no pequeña en reparaciones monetarias de tal magnitud que provocaron hiperinflación, como ocurrió en la posguerra alemana (ver la inflación alemana en los años veinte), de esta manera decrecían los beneficios de Francia y Gran Bretaña. Alemania aún no ha terminado de pagar sus reparaciones de la Primera Guerra Mundial, eso sucederá en el año 2020.

El joven John Maynard Keynes había sido el principal representante del Tesoro Británico en la Conferencia de Paz de París. Furioso porque se habían ignorado sus sugerencias sobre las reparaciones, publicó una obra condenatoria de la conferencia, Las consecuencias económicas de la paz (1919). En este famoso libro hace referencia al Tratado de Versalles como una "paz cartaginense". Su argumento era que la carga de las reparaciones arruinaría a Alemania y arrastraría al resto de Europa. Desde un punto de vista capitalista tenía bastante razón.

Las condiciones del tratado eran tan violentas que fueron consideradas unánimemente como inaceptables por todos los partidos políticos. El socialdemócrata Phillip Scheidemann se negó a firmar el tratado y dimitió. Pero otros socialdemócratas lo aceptaron. Las principales víctimas, como siempre, fueron los trabajadores. La destrozada economía alemana era tan débil que sólo un pequeño porcentaje de las reparaciones se pagaron en moneda fuerte. Incluso el pago de un pequeño porcentaje de las reparaciones originales aún representaba una carga intolerable para la economía alemana y fue la causa de la hiperinflación que posteriormente hundió la economía en un pozo.

"La culpabilidad de Alemania"

Se intentó echar toda la responsabilidad de los sufrimientos de la guerra sobre los hombros del antiguo emperador alemán, Guillermo II. Los británicos y los franceses bramaban y divagaban. Iba a ser tratado como un criminal de guerra. Sin embrago, al final, no se hizo nada y el anterior káiser acabó sus días en un exilio cómodo en Holanda. Pero si Guillermo escapó ileso, el pueblo alemán no escapó tan bien. El artículo 231 (la "cláusula de culpabilidad de guerra") situaba toda la responsabilidad de la guerra sobre Alemania, que sería responsable de todo el daño provocado a la población civil de los aliados.

Hubo restricciones militares. El preámbulo de la Parte V del tratado afirma: "Con el objeto de hacer posible la preparación de una limitación general de los armamentos de todas las naciones Alemania se compromete a observar estrictamente las cláusulas militares, navales y aéreas que a continuación se estipulan".

Las fuerzas armadas alemanas no podían superar los 100.000 soldados y se eliminó el servicio militar obligatorio. Los hombres alistados se retenían por lo menos durante doce años, los oficiales 25 años. Las fuerzas navales alemanes se limitarían a 15.000 hombres, 6 navíos de guerra (no más de 10.000 toneladas de desplazamiento cada uno), 6 cruceros (no más de 6.000 toneladas de desplazamiento cada uno), 6 destructores (no más de 800 toneladas de desplazamiento cada uno) y 12 torpederos (no más de 200 toneladas cada uno). No se incluía ningún submarino.

La manufactura, la importación y la exportación de armas y gas venenoso se prohibían. Los aviones armados, los tanques y los carros blindados estaban prohibidos. Como también lo estaban los bloqueos de puertos. Estas decisiones dejaban a Alemania indefensa ante posibles ataques externos. Sus territorios quedaban a merced de una Francia vengativa en occidente y una dinámica recién independiente segunda República Polaca en el este.

Sin embargo, en vista de la creciente amenaza de la revolución alemana, los Aliados decidieron permitir al Reichswehr mantener 100.000 ametralladoras para ser utilizadas contra la clase obrera alemana. Estas armas fueron utilizadas por los Freikorps fascistas para reprimir el movimiento revolucionario en Alemania.

Después estaban las pretensiones territoriales, principalmente destinadas al debilitamiento de Alemania y el fortalecimiento de Francia. Para ello era necesaria una Polonia independiente. Clemenceau estaba convencido de que Alemania tenía "20 millones de personas de más". Así que Prusia occidental fue cedida a los polcados, de esta manera se daba a Polonia acceso al Mar Báltico a través del "Corredor Polaco". Prusia oriental se separaban de Alemania. Además, Alemania tenía que entregar todas sus colonias, se prohibió la unión de Alemania con Austria para formar una nación más grande y recuperar el territorio perdido.

Schleswig del Norte regresaba a Dinamarca después de un plebiscito el 14 de febrero de 1920, mientras que Schleswig Central optó por permanecer en Alemania en un referéndum separado celebrado el 14 de marzo de 1920. Alsacia-Lorraine de nuevo pasó a ser soberanía francesa sin un plebiscito a partir de la fecha del armisticio, el 11 de noviembre de 1918. Pero en la cuestión de Rhineland, Clemenceau sufrió una derrota. El Estado Mayor francés dejó claro que esperaban recibir Rhineland. Pero Lloyd George no pensaba lo mismo. Rhineland debía convertirse en una zona desmilitarizada administrada conjuntamente por Francia y Gran Bretaña.

La mayor parte de la provincia prusiana de Posen (ahora Poznan) y de Prusia occidental, que Prusia se anexionó en las Particiones de Polonia (1772-1795), fueron cedidas a Polonia. La región de Hlucinsko (Hultschin) de Alta Silesia fue a Checoslovaquia (una región de 316 o 343 metros cuatros y 49.000 habitantes) sin un plebiscito. La parte oriental de Alta Silesia también fue a Polonia. La zona de las ciudades de Eupen y Malmedy se entregó a Bélgica, que también recibió la línea ferroviaria de Vennbahn.

La región de Soldau en Prusia Oriental fue entregada en Oriental. La parte norte de Prusia Oriental conocida como Territorio Memel, fue puesta bajo el control de Francia y más tarde ocupada por Lituania. La provincia de Saarland pasó a estar bajo el control de la Liga de las Naciones durante quince años, después un plebiscito entre Francia y Alemania decidiría a qué país pertenecería. Durante este tiempo, el carbón producido en esa región se enviaría a Francia.

El puerto de Danzig con el delta del río Fistula en el Mar Báltico sería una Ciudad Libre de Danzig bajo la administración permanente de la Liga de las Naciones sin ningún plebiscito. Los gobiernos austriaco y alemán tenían que reconocer y respetar estrictamente la independencia de Austria. La unificación de ambos países estaba estrictamente prohibida, aunque se supiera que la gran mayoría de la población estaba a favor de la misma. Hubo otros "ajustes" más pequeños a costa de Alemania y sus aliados.

Los bolcheviques y Versalles

Naturalmente, la Rusia soviética fue excluida de las conversaciones de paz de París. La razón formal fue que ya había negociado la paz por separado con Alemania. En el Tratado de Brest-Litovsk (marzo 1918) Alemania había quitado un tercio de la población de Rusia, la mitad de las empresas industriales de Rusia y nueve décimas partes de las minas de carbón rusas, junto con una indemnización de seis mil millones de marcos. Pero aunque físicamente ausente, la presencia de Rusia se dejó sentir en todas las deliberaciones de la Conferencia de Paz.

Lenin y los bolcheviques se basaban en la perspectiva de la revolución mundial que se movería hacia el oeste, a través de Europa Central hasta Alemania, Francia y el conjunto de Europa. Hoy en día está de moda presentar esto como una idea utópica, pero los vencedores en Versalles se lo tomaron muy en serio. La revolución rusa tuvo un efecto poderoso sobre la clase obrera alemana que se levantó en una revolución exactamente doce meses después de la Revolución de Octubre. Ya hemos descrito la revolución alemana de noviembre de 1918. Ésta fue seguida por una oleada revolucionaria que recorrió Europa. En Hungría y en Baviera se proclamaron repúblicas soviéticas.

La razón real de la exclusión de Rusia que las potencias imperialistas eran los enemigos jurados del bolchevismo, al que veían correctamente como la amenaza más peligrosa para sus intereses. Incluso mientras las grandes potencias estaban sentadas alrededor de la mesa de negociación, se luchaba por el mapa del mundo como perros que pelean por un hueso, las llamas de la revolución se extendían a Alemania, se declaró una república soviética en Hungría y también en Baviera, el Ejército Ruso de Trotsky estaba golpeando a las fuerzas contrarrevolucionarias Blancas. Las fuerzas británicas, norteamericanas, japonesas y francesas estaban interviniendo activamente en el bando de los Blancos en lo que era una cruzada anti-bolchevique.

Esto explica la rapidez con que la clase dominante alemana capituló ante los Aliados. Sin embargo, esperaban que se pudiera alcanzar un acuerdo razonable. Después de todo, el káiser se había ido de Alemania y ahora tenía un gobierno democrático. Además, los alemanes, y especialmente los dirigentes socialdemócratas, tenían grandes esperanzas en el presidente estadounidense Woodwow Wilson y sus Catorce Puntos.

En 1919, Lenin todavía esperaba que la revolución soviética en Viena supusiera un apoyo para la Hungría soviética. Todas sus esperanzas estaban situadas en una revolución en Alemania. En La enfermedad infantil de ‘izquierdismo' en el comunismo Lenin escribía:

"La revolución soviética en Alemania reforzará el movimiento soviético internacional, que es el reducto más fuerte (y el único seguro e invencible, de una potencia universal) contra el Tratado de Versalles, contra el imperialismo internacional en general".

Pero criticaba duramente a los comunistas de izquierdas alemanes por su idea de "ningún compromiso", incluido el rechazo del Tratado de Versalles y la llamada Guerra Popular Alemana contra la Entente. Lenin depositaba sus esperanzas firmemente sobre la revolución en Alemania:

"Poner obligatoriamente, a toda costa y en seguida, la liberación del Tratado de Versalles en el primer plano, antes que le cuestión de la liberación del yugo imperialista de los demás países oprimidos por el imperialismo, es una manifestación de nacionalismo pequeñoburgués (digno de los Kautsky, Hilferding, Otto Bauer y compañía), pero no de internacionalismo revolucionario. El derrumbamiento de la burguesía en cualquiera de los grandes países europeos, Alemania inclusive, es un acontecimiento tan favorable para la revolución internacional, que, para que esto ocurra, se puede y se debe dejar vivir por algún tiempo más el Tratado de Versalles, si es, necesario. Si Rusia por sí sola ha podido resistir durante algunos meses con provecho para la revolución el Tratado de Brest, no es ningún imposible el que la Alemania Soviética, aliada con la Rusia Soviética, pueda soportar más tiempo, con provecho para la revolución, el Tratado de Versalles.

"Los imperialistas de Francia, Inglaterra, etc., quieren provocar a los comunistas alemanes, tendiéndoles este lazo: ‘decid que no firmaréis el Tratado de Versalles'. Y los comunistas ‘de izquierda' se dejan coger como niños en el lazo que les han tendido, en vez de maniobrar con destreza contra un enemigo pérfido, y en el momento actual más fuerte, en vez de decirle: ‘ahora firmaremos el Tratado de Versalles'. Atarnos de antemano las manos, declarar francamente al enemigo, actualmente mejor armado que nosotros, si vamos a luchar con él y en qué momento, es una tontería y no tiene nada de revolucionario. Aceptar el combate a sabiendas de que ofrece ventaja al enemigo y no a nosotros, es un crimen, y no sirven para nada los políticos de la clase revolucionaria que no saben ‘maniobrar', que no saben proceder ‘por acuerdos y compromisos' con el fin de evitar un combate que es desfavorable de antemano".

Sobra decir que los bolcheviques consideraban esto como un acto de saqueo imperialista, incluso más violento que el Tratado de Brest Litovsk. Pero comprendían que los imperialistas (especialmente los franceses) buscaban una excusa para invadir Alemania, que habría representado un revés para la revolución. Al flirtear con el nacionalismo alemán, los comunistas de izquierda abandonaban la política del internacionalismo proletario revolucionario a favor del "bolchevismo nacional" que Lenin consideraba como una abominación.

Mientras que los socialdemócratas de derechas como Noske, Scheidemann y Ebert se posicionaron junto con la clase dominante alemana y el imperialismo, y los socialdemócratas de izquierda (los independientes) adoptaron una posición vacilante y ambigua, Lenin y Trotsky abordaban todas las cuestiones desde el punto de vista de la revolución internacional. Para Lenin no se trataba de estar a favor o en contra del Tratado de Versalles, sino cómo preparar las condiciones más favorables para que los trabajadores alemanes tomaran el poder.

Las perspectivas para Alemania de Lenin se confirmaron en 1923, cuando Alemania dejó de pagar las reparaciones "acordadas" en el Tratado de Versalles. Como resultado, las fuerzas francesas y belgas ocuparon el Rhur, el corazón de la industria alemana. Los trabajadores alemanes lanzaron una campaña de resistencia pasiva, negándose a trabajar en las fábricas mientras éstas permaneciesen en manos francesas.

La moneda alemana no valía nada, para comprar una caja de cerillas era necesaria una carretilla llena de billetes. La clase media estaba en una situación de fermento revolucionario y los socialdemócratas desacreditados. El Partido Comunista crecía a saltos agigantados y surgió la cuestión del poder. Incluso los fascistas decían que primero tomarán el poder los comunistas, después será nuestro turno.

Desgraciadamente, los dirigentes del Partido Comunista Alemán vacilaron y no consiguieron llevar a cabo una acción decisiva. Miraron a Moscú en busca de consejo pero Lenin estaba incapacitado debido a su enfermedad y Trotsky estaba enfermo. Los dirigentes alemanes en su lugar miraron a Stalin y Zinoviev, quienes les aconsejaron que no intentaran tomar el poder. Y así se perdió una oportunidad excepcionalmente favorable. Las masas quedaron desencantadas y se alejaron del Partido Comunista.

La crisis pasó y el capitalismo alemán comenzó a recuperarse, beneficiándose de la recuperación económica de Europa y de la ayuda de EEUU. Pero las contradicciones básicas roían las entrañas de la República de Weimar. La burguesía alemana, alarmada por la creciente fuerza de los socialistas y comunistas, comenzó a prepararse para el momento decisivo final con la clase obrera. El resultado final fue el ascenso de Hitler, la destrucción del poderoso movimiento obrero alemán y la Segunda Guerra Mundial.

Los efectos en Francia

El Tratado de Versalles fue a costa del pueblo alemán, pero el pueblo británico y francés tampoco se benefició de ello. En esa época, en la Resolución sobre el Tratado de Versalles, escrita para el Cuarto Congreso de la Comintern, noviembre-diciembre de 1922, Trotsky escribía el siguiente análisis profético:

El Tratado de Versalles fue a costa del pueblo alemán, pero el pueblo británico y francés tampoco se benefició de ello. En esa época, en la Resolución sobre el Tratado de Versalles, escrita para el Cuarto Congreso de la Comintern, noviembre-diciembre de 1922, Trotsky escribía el siguiente análisis profético:

"Aparentemente, de todos los países victoriosos, Francia es el que más aumentó su poderío (...) Pero la base económica de Francia, su escasa población que disminuye cada vez más, su enorme deuda interna y externa y su dependencia económica con respecto a Inglaterra y EEUU, no ofrecen un fundamento suficiente a su sed inextinguible de expansión imperialista. Desde el punto de vista del poder político, es obstaculizada por el poderío de Inglaterra en todas las bases navales importantes, por el monopolio del petróleo detentado por Inglaterra y EEUU. Desde el punto de vista económico, su enriquecimiento en mineral de hierro procurado por el tratado de Versalles pierde su valor debido a que las minas de carbón de la cuenca del Rhur siguen perteneciendo a Alemania. La esperanza de reordenar las finanzas quebrantadas de Francia con ayuda de las reparaciones pagadas por Alemania es ilusoria. Todos los expertos financieros reconocen unánimemente que Alemania no podrá pagar las sumas que Francia necesita para sanear sus finanzas. Sólo le resta a la burguesía francesa un camino: reducir el nivel de vida del proletariado francés al nivel del proletariado alemán. El hambre del trabajador alemán es una imagen de la miseria que amenaza en el futuro al obrero francés. La devaluación del franco provocada intencionalmente por algunos medios de la gran industrias francesa constituirá una forma de arrojar sobre los hombros del proletariado francés las cargas de la guerra luego de que se compruebe que la obra de paz de Versalles es impracticable".

A pesar de toda su terquedad, Clemenceau no había conseguido lo que había prometido. El mariscal Foch no ocultaba su amargura ante el fracaso de no conseguir Rhineland. Se quejaba de que Alemania había escapado demasiado bien (¡) y declaró: "Esto no es paz. Es un armisticio de veinte años". La prensa francesa azuzaba los sentimientos de resentimiento y desencanto, Clemenceau fue echado del cargo en las elecciones de enero de 1920.

Incluso en la Conferencia de Paz aparecieron las diferencias entre Gran Bretaña y Francia. Como hemos visto, a los intereses de Gran Bretaña no interesaba desangrar totalmente Alemania. La ruina de Alemania tenía efectos negativos sobre la economía británica que experimentaba una recesión, con desempleo de masas y profundización de la lucha de clases. Lo mismo se aplicaba a Francia, y que finalmente llevó a los imperialistas franceses a ocupar el Rhur en 1923. Esto no resolvía los problemas de Francia sino que creaba simplemente las condiciones para nuevas explosiones.

Ahora se dice vulgarmente que el estrangulamiento de Alemania preparó el camino para el ascenso de Hitler. En realidad, se podía haber evitado una nueva guerra mundial con la revolución. Pero los dirigentes de las organizaciones de masas al impedir la revolución hicieron posible una nueva guerra. La política practicada tanto por estalinistas como por socialdemócratas dejó impotente al movimiento obrero alemán y permitió la llegada al poder de Hitler en 1933.

Desde ese momento era inevitable una nueva guerra. Los peores temores de la clase dominante francesa se confirmaron cuando Hitler lanzó un programa destinado a reconstruir el poderío económico y militar de Alemania. En 1934, cinco años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Trotsky declaró lo siguiente en las tesis La guerra y la Cuarta Internacional: "El desastre de la Liga de las Naciones está indisolublemente ligado con el comienzo del colapso de la hegemonía francesa en el continente europeo. Como era de esperar, la potencia demográfica y económica de Francia demostró ser una base demasiado estrecha para el sistema de Versalles".

La cuestión nacional y el sionismo

Es materia de especulación hasta que punto Woodrow Wilson creía en sus planes idealistas. Lo que sí es cierto es que sus llamamientos demagógicos a la autodeterminación tenían como objetivo la ruptura de los viejos imperios europeos y que eso interesaba al imperialismo norteamericano.

Cada vez que los imperialistas proclaman la autodeterminación el resultado son nuevas injusticias, nuevas contradicciones, nuevas opresiones y guerras. Este es un ejemplo clásico. El Tratado de Versalles significó el desmembramiento del Imperio Austro-Húngaro y la creación de nuevos estados como Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. Pero la cuestión nacional siempre ha sido utilizada por el imperialismo para sus propios intereses. En manos de las grandes potencias el derecho de autodeterminación es sólo calderilla para ser cambiado por algo.

La creación de nuevos estados en Europa fue acompañada de nuevas injusticias, crueldad y opresión nacional. Millones de alemanes de Sudentenland y en Posen-Prusia occidental fueron puestos bajo gobierno extranjero en un entorno hostil, donde el acoso y la violación de derechos por parte de las autoridades están documentados. Del 1.058.000 alemanes de Pose-Prusia Occidental en 1921, 758.867 tuvieron que huir de sus casas en los cinco años siguientes debido al acoso polaco. Esto último sirvió como excusa para las anexiones de Checoslovaquia y zonas de Polonia por parte de Hitler.

Aunque la principal esfera de operaciones estaba en Europa, en realidad la Primera Guerra Mundial se luchó a escala global. Tuvo repercusiones serias en Asia. El artículo 156 del tratado transfería las concesiones alemanas en Shandong (que formaba parte de China) a Japón, en lugar de devolvérselas a China. Esta atrocidad provocó manifestaciones y un movimiento cultural conocido como el Movimiento Cuatro de Mayo, que fue el punto de partida de un auge del movimiento revolucionario en China.

Como Turquía había sido aliada de Alemania, también sufrió la pérdida de muchas de sus antiguas posesiones. El anterior Imperio Otomano estaba dividido entre los vencedores, que habían estado observando su decadencia durante mucho tiempo, como buitres hambrientos esperando que un animal herido muera. Los imperialistas franceses y británicos tenían puestos sus ojos en Oriente Medio. Eso animó a los árabes a levantarse en una revuelta contra sus dominadores turcos (esta es la sórdida realidad detrás de las hazañas de Lawrence de Arabia), ofreciéndoles la independencia para ocupar sus tierras después de la guerra.

El Congreso Mundial Sionista intentó influir en la política de los gobiernos británico y norteamericano hacia el Imperio Otomano, y especialmente en Palestina, en interés de los sionistas. El resultado fue la Declaración de Balfour. Con su habitual cinismo, el imperialismo británico prometió Palestina a los judíos, pero también a los árabes. Se puede trazar la historia sangrienta de la lucha entre palestinos y árabes a esta traición imperialista, las consecuencias se dejan sentir hoy en día. Esta es la cruda realidad que está detrás de la demagogia sobre la autodeterminación.

Posdata: La cocina de ladrones

El Tratado de Versalles llevó a la creación de la Liga de las Naciones, una organización que pretendía arbitrar las disputas internacionales y evitar así futuras guerras. Fue un acuerdo principalmente de Gran Bretaña y Francia para calmar al presidente Wilson y complacer sus prejuicios pacifistas. También tenía la ventaja de presentar más favorablemente ante la opinión pública a los vencedores de Versalles. Estos imperialistas depredadores fueron presentados a la opinión pública como "hombres de paz", al mismo tiempo que saqueaban Alemania y participaban en una intervención sangrienta contra la Rusia soviética.

El pacto de la Liga de las Naciones fue diseñado para producir la impresión de que el objetivo de esta organización iba a combatir la agresión, reducir el armamento, consolidar la paz y la seguridad. Las metas de la Liga incluían el sostenimiento de los Derechos del Hombre, el desarme, evitar la guerra a través de la seguridad colectiva, dirimir las disputas entre los países mediante la negociación, la diplomacia y mejorar la igualdad global de vida. Wilson pretendía que él podría "pronosticar con absoluta certeza que dentro de otra generación habrá otra guerra mundial si las naciones del mundo no acuerdan el método mediante el cual podrán evitarla". Para empezar, como resultado del creciente ambiente de aislacionismo, EEUU no se unió a la Liga de las Naciones.

En la práctica, sin embargo, sus líderes albergaron a los agresores, estimulaba la carrera armamentística y los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. Lenin denunció a la Liga de las Naciones como una "cocina de ladrones". La historia posterior de la Liga de las Naciones demostró que Lenin tenía razón. No evitó la invasión de Mussolini de Italia o la guerra de Franco contra su propio pueblo. Ni tampoco detuvo la agresión japonesa contra China o los planes expansionistas de Hitler en Europa.

La Liga de las Naciones aceptó el acoso de Mussolini a Grecia y tampoco la invasión de Abisinia. El ejército fascista italiano utilizó armas químicas como el gas mostaza contras aldeas indefensas, envenenó el agua y bombardeó campamentos de la Cruz Roja. Cuando la Liga de las Naciones se quejó, Mussolini respondió que, como los etíopes no eran totalmente humanos, las leyes de derechos humanos no se aplicaban. El dictador italiano dijo que: "La Liga está muy bien cuando gritan los gorriones, pero no es buena en absoluto cuando se pelean águilas". Estas palabras expresaban de manera admirable la situación real.

Naturalmente, la existencia de la Liga de las Naciones no detuvo en absoluto la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1935 Hitler introdujo el servicio militar obligatorio en Alemania, reconstruyó las fuerzas armadas violando directamente el Tratado de Versalles. En marzo de 1936 de nuevo violó el tratado con la reocupación de la zona desmilitarizad de Rhineland. Continuó con la anexión de Austria en el Anschluss en marzo de 1938. Estos pasos prepararon el camino para la anexión de Sudetenland y la ocupación de Checoslovaquia, que llevarían a la invasión de Polonia y a la Segunda Guerra Mundial.

La Liga de las Naciones podía servir como foro de discusión en la medida que no estaban en juego los intereses de las principales potencias. Pero cuando se trataba de cuestiones serias era totalmente inútil. Lo mismo se aplica hoy a la ONU. Lenin describió acertadamente la Liga de las Naciones como una "cocina de ladrones". La Unión Soviética no era miembro de la Liga, por buenas razones. A la pregunta: "¿Por qué la Unión Soviética no participa en la Liga de las Naciones?" Stalin respondió en 1927:

"La Unión Soviética no es miembro de la Liga de las Naciones y no participa en su obra, porque la Unión Soviética no está dispuesta a compartir la responsabilidad de la política imperialista de la Liga de las Naciones, de los ‘mandatos' distribuidos por la Liga para la explotación y opresión de los países coloniales, de los preparativos y alianzas militares que son abrigadas y santificadas por la Liga, los preparativos que inevitablemente deben llegar a la guerra imperialista. La Unión Soviética no participa en la Liga porque la Unión Soviética está luchando con todas sus energías contra todos los preparativos de la guerra imperialista. La Unión Soviética no está dispuesta a convertirse en parte de ese camuflaje de las maquinaciones imperialistas representado por la Liga de las Naciones. La Liga es el punto de reunión de los líderes imperialistas que tratan sus asuntos detrás de bambalinas. Los temas sobre los que oficialmente habla la Liga de las Naciones, son sólo frases vacías que pretenden engañar a los trabajadores. Las cuestiones son tratadas por los líderes imperialistas detrás de bambalinas, es el trabajo real del imperialismo, después los elocuentes oradores de la Liga de las Naciones hipócritamente disimulan". (Preguntas y respuestas. Una discusión con los delegados extranjeros. J. Stalin. Moscú. 13 noviembre de 1927).

Esta respuesta es más o menos correcta, refleja la actitud de Lenin ante la Liga. Sin embargo, más tarde Stalin cambió de opinión. Después del triunfo de Hitler intentó conseguir el apoyo de las supuestas democracias occidentales y se unió a la Liga. No le fue bien. Débil e indulgente frente a Alemania, al fascismo italiano y al imperialismo japonés, la Liga era lo suficiente valiente para expulsar a la Unión Soviética en diciembre de 1939 después de su invasión de Finlandia. Ese fue su último acto significativo. La Segunda Guerra Mundial supuso el colapso ignominioso de la Liga de las Naciones, e incluso la más ignominiosa disolución de la Internacional Comunista.

Las guerras imperialistas se luchan por cuestiones muy concretas: el control del mercado, las colonias, materias primas y esferas de influencia. Durante el siglo pasado ha habido muchas de estas guerras, dos de ellas fueron mundiales. La segunda provocó la muerte de 55 millones de personas, la gran mayoría civiles. Por supuesto, los imperialistas nunca pueden admitir abiertamente los verdaderos motivos que les motivaban. Tienen una inmensa maquinaria de propaganda destinada a convencer a la opinión pública de que todas sus guerras son justas, por la defensa de la paz, la civilización, la democracia y la cultura. ¡Basta con recordar que la Primera Guerra Mundial se presentó como "la guerra para acabar con todas las guerras"!

Noventa años después del Tratado de Versalles se pueden sacar lecciones valiosas de un análisis marxista de estos acontecimientos, atravesando la niebla de propaganda y mentiras, revelando los verdaderos interese de clase que están detrás de las consignas y de la propaganda. Las guerras continuarán asolando a la humanidad hasta que el capitalismo sea derrocado. Esa fue la posición de Lenin y sigue siendo válida hoy en día.

En el primer siglo antes de Cristo un esclavo llamado Espartaco amenazó el poderío de Roma. Espartaco (190 a. C-71 a. C) fue el líder (o posiblemente uno de varios líderes) de la masiva insurrección esclava conocida como la Tercera Guerra Servil. Bajo su dirección, una minúscula banda de gladiadores rebeldes creció hasta convertirse en un enorme ejército revolucionario que ascendió a 100.000 personas. Al final fue necesaria toda la fuerza del ejército romano para aplastar la rebelión.

En el primer siglo antes de Cristo un esclavo llamado Espartaco amenazó el poderío de Roma. Espartaco (190 a. C-71 a. C) fue el líder (o posiblemente uno de varios líderes) de la masiva insurrección esclava conocida como la Tercera Guerra Servil. Bajo su dirección, una minúscula banda de gladiadores rebeldes creció hasta convertirse en un enorme ejército revolucionario que ascendió a 100.000 personas. Al final fue necesaria toda la fuerza del ejército romano para aplastar la rebelión.

A pesar de la bien merecida fama de gran líder revolucionario y uno de los generales más excepcionales de la antigüedad, no se sabe mucho del Espartaco hombre. Siempre son los victoriosos los que escriben la historia y la voz de los esclavos a lo largo de los siglos sólo se puede escuchar a través de los relatos de los opresores. Disponemos de la escasa información procedente de sus enemigos mortales. Los registros históricos que han sobrevivido están todos escritos por historiadores romanos y, por tanto, hostiles. Con frecuencia son contradictorios.

Hubo otros líderes de la revuelta cuyos nombres han llegado a nosotros: Criso, Casto, Cánico y Enomao, gladiadores de Galia y Germania. Pero de éstos aún se sabe menos. La historia siempre está escrita por los vencedores y reflejan fielmente los intereses, la psicología y parcialidad clasista de la clase dominante. Intentar comprender a Espartaco a partir de estas fuentes es como pretender comprender a Lenin y Trotsky a partir de los escritos injuriosos de los enemigos burgueses de la Revolución Rusa. A través de este espejo distorsionado sólo se pueden conseguir visiones frustrantes del verdadero Espartaco.

Plutarco escribe lo siguiente:

"Tomaron un sitio naturalmente fuerte y eligieron tres caudillos, de los cuales era el primero Espartaco, natural de un pueblo nómada de Tracia, pero no sólo de gran talento y extraordinarias fuerzas, sino aun en el juicio y en la dulzura muy superior a su suerte, y más propiamente Griego que de semejante nación". (Plutarco. Vidas paralelas. Vida de Sacro).

Estas palabras de un enemigo de Espartaco tienen una visión personalmente favorable que requiere una explicación. No es difícil de encontrar. Un hombre que derrotó a un ejército romano tras otro y puso de rodillas a la república debía poseer unas cualidades extraordinarias. Sólo de esta manera los comentaristas romanos podrían comenzar a aceptar el hecho de que "simples esclavos" derrotaran a sus invencibles legiones.

Otros historiadores romanos intentan presentarle como un sanguinario, exactamente por la misma razón. Se dice que estaba dotado de atributos sobrehumanos. Dicen que su esposa fue una sacerdotisa y otras cosas por el estilo. Todo esto claramente forma parte de la propaganda romana que pretende presentar a Espartaco como alguien muy especial y, de esta manera, minimizar el sentido de vergüenza y humillación sentido por la clase dominante derrotada por trabajadores agrícolas, criados y gladiadores.

Los orígenes reales de Espartaco no están claros porque las fuentes antiguas no se ponen de acuerdo sobre su procedencia, aunque probablemente era nativo de Tracia (ahora Bulgaria). Parece que tenía formación y experiencia militar, puede que hubiera pertenecido al ejército romano en calidad de mercenario. Plutarco también dice que la esposa de Espartaco, una sacerdotisa, fue esclavizada por él. En cualquier caso, fue esclavizado y vendido en una subasta a un entrenador de gladiadores en Capua. Apio dice que él era "tracio de nacimiento, que había servido como soldado con los romanos, pero que fue hecho prisionero y vendido para gladiador". Flores dice que "se había convertido en soldado romano, de soldado a desertor y ladrón, más tarde, debido a su fuerza, fue un gladiador". (Ibíd.,)

La rebelión de los gladiadores

En el momento de la insurrección de Espartaco, la república romana entraba en un período de agitación que pondría fin al dominio de los césares. Los territorios romanos se expandían al este y al oeste; generales ambiciosos se hacían un nombre combatiendo en España o Macedonia, después se forjaban en Roma una carrera política. Roma era una sociedad militarista: se escenificaban batallas en el nuevo entretenimiento popular del combate gladiador. Mientras se idolatraban a los gladiadores de éxito, en términos de estatus social estaban un poco por encima de los convictos; en realidad, algunos gladiadores eran criminales convictos. Otros eran esclavos. En aquella época la esclavitud afectaba a un tercio de la población de Italia. Los esclavos estaban sujetos al castigo extremo y arbitrario de sus propietarios; mientras que apenas se recurría a la pena de muerte (y ejecutada de manera humanitaria) para los romanos libres, los esclavos eran rutinariamente crucificados.

Espartaco fue entrenado en la escuela de gladiadores (ludus) cercana a Capua, pertenecía a Léntulo Baciato. Fue aquí cuando en el año 73 a. C Espartaco encabezó una revuelta de 74 gladiadores, se armados, dominaron a sus guardianes y escaparon. Así es como Plutarco lo relata en la sección de su Historia de Roma, La vida de Craso: